行在济南 游在路上 ▏章丘区“四好农村路”:游一方净土 品戏韵留香

“四好农村路”上的文化回响

-游一方净土 品戏韵留香-

一条路串起山水古韵 几声梆子唤醒沉睡乡愁

山风拂过溪涧,蝉鸣盈满山谷,车轮轻碾蜿蜒乡道,城市喧嚣一层层剥离。

晨光穿透薄雾,倾洒在青石板铺就的古村小径上,文化血脉沿着阡陌纵横的“四好农村路”悄然苏醒。

在济南章丘,齐鲁古道旁,齐长城脚下,一条无形的“农村公路+文化”丝带,串起了散落在山水间的非遗明珠。

普雪路:交旅融合的现实写照

从经十路韩家庄沿着普雪路一路南行,体验着世外桃源般的美好。

章丘区县道小北线(X302)又名普雪路,北起章丘邹平界,途径普集街道和官庄街道,南至章丘莱芜界,全长39.46公里,是章丘东部南北方向主要道路。近年来,章丘区陆续投资5000余万元对该路实施了大修改造及旅游升级,进一步完善了沿路交通安全设施,公路技术状况和通行质量都得到根本性提高。

鹤伴山国家森林公园、百脉泉景区、乡村振兴齐鲁样板示范村三涧溪、文化发现之旅赵八洞景区、章丘革命摇篮北王庄村等星级旅游目的地和红色教育基地……普雪路将众多景区、景点串点成线,吸引着四方游客纷至沓来。

石匣村:古戏台飘出梆子韵

经赵八洞景区拐过几道优美的弯道,官庄街道石匣村伴着风车的转动时隐时现于青山的怀抱。这座曾深藏山坳的村落,如今因每年一度的“过半年”盛典声名鹊起。

古戏台上名家云集,作为省级非物质文化遗产,章丘梆子以恢宏气势演绎《洪打朝》《辕门斩子》等历史故事,唱的是家国情怀,演的是忠孝节义。戏台下白发老者眼中闪烁追忆,年轻人目光流转思量古今,孩童脸上写满好奇,交织成一幅动人的传承图景。

三赵线:山水画廊间的文化纽带

从石匣村出发,一条乡道“三赵线”如同灵动的丝带,串起章丘南部的文化明珠。这条公路不仅是交通动脉,更是章丘区精心打造的“农村公路+旅游”示范走廊,将散落的文化遗珍编织成链。

三赵线连接章丘官庄至文祖街道,沿途风景秀美,宁静舒适,刚吹过九顶山的瑟瑟山风又掠过鹁鸽崖村的玻璃栈道;东张村的八仙泉就已在眼前;柏泉山居民宿依山而建,推窗见绿;东张村的山水又在向你呼唤。

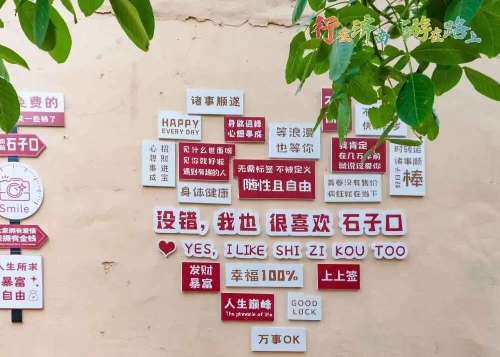

石子口:隐藏在大山里的“齐鲁脊梁”

继续南行,文祖街道的画卷徐徐展开。石子口村静卧齐长城脚下,这座“用石头堆砌的千年古村”,石墙、石板、石路、石屋,绘就一幅山石村居图。

村中保存着千余米长的齐长城遗址,城墙最高达8米,190余个垛口依旧雄峙,被誉为隐藏在大山里的“齐鲁脊梁”。以二十四节气命名的精品民宿散落其间,让人忘却都市喧嚣,流连山水。

青野村:五音戏腔里的前世今生

循着三赵线行至文祖腹地,青野村在绿荫深处浮现。这里是五音戏的诞生地,明末清初,“周姑子戏”便在此萌芽。村中至今流传着“进了青野村,家家周姑子腔”的民谚。走在花园般的街头,五音戏的唱腔仍在山谷间飘荡。

村内的五音戏乡村博物馆由传统四合院改建,静静诉说着这门艺术的源流。作为国家级非物质文化遗产,五音戏唱腔娓婉动听,表演朴实细腻。

五音戏长街化身文化长廊,古戏台、博物馆、传习所成为游客必到的打卡地。孩子们在传习所里学习唱念做打,老艺人们将毕生技艺倾囊相授。当稚嫩的童声唱起百年老调,非遗的种子已悄然生根发芽。

路与艺:织就乡村振兴锦绣图

农村公路不仅是交通基础设施,更是承载乡村文化、促进产业发展的重要载体,以“公路+文化”的创新模式,让沉睡的文化遗产焕发新生。道路缩短了地理距离,连通起过去与现在、城市与乡村、文化与传承。

沿着这条文化廊道,可在石匣古戏台听一曲梆子铿锵,到青野博物馆寻五音戏源头,在石子口触摸齐长城沧桑,至东张村品古柏山泉清韵。一路行来,道路串起的不仅是景点,更是一部流动的齐鲁文化史诗。

推进交通强国山东示范区建设,是时代赋予交通人的新使命、新担当。济南市将全力推进全市旅游公路建设,形成“一路一特色、一道一主题”的旅游公路格局。让公路从“交通线”升级为“风景线”“致富线”,为乡村振兴和全域旅游提供更强支撑。

路一程、车一程,耳畔是梆子与五音的悠远唱腔;

山一弯、水一弯,眼前是古村与云影的交叠时光。